Projection - Les filles au Moyen Âge

Synopsis - Bercés par le récit d’un vieil homme érudit, des enfants d’aujourd’hui se retrouvent transportés au Moyen Âge. Dans ces histoires, les garçons sont des rois, des moines et des chevaliers - les filles, des conquérantes, des savantes, des héroïnes. Se dévoile alors un Moyen Âge méconnu ou oublié, où les filles tiennent tête aux garçons et n’ont de cesse de s’émanciper.

📍 Cinéma Véo, Castelnaudary

📅 Novembre 2024

Présentation

Derrière le jeu de rôle grandeur nature, une mise en abîme savoureuse et critique des rapports femmes hommes. Une comédie qui mélange lectures, faits avérés, références culturelles d’Occident avec le plaisir simple et joyeux d’incarner un personnage historique face caméra. Une force venue de l’enfance, qui désarçonne bien des adultes, jusque dans le comité de choix des films d’École et cinéma : que faire de ce film, à quels élèves le montrer, et comment ?

2015

Réalisation Hubert Viel avec Chann Aglat, Léana Doucet, Malonn Lévana, Michel Donsdale.

Distribution Potemkine Films sortie en janvier 2016

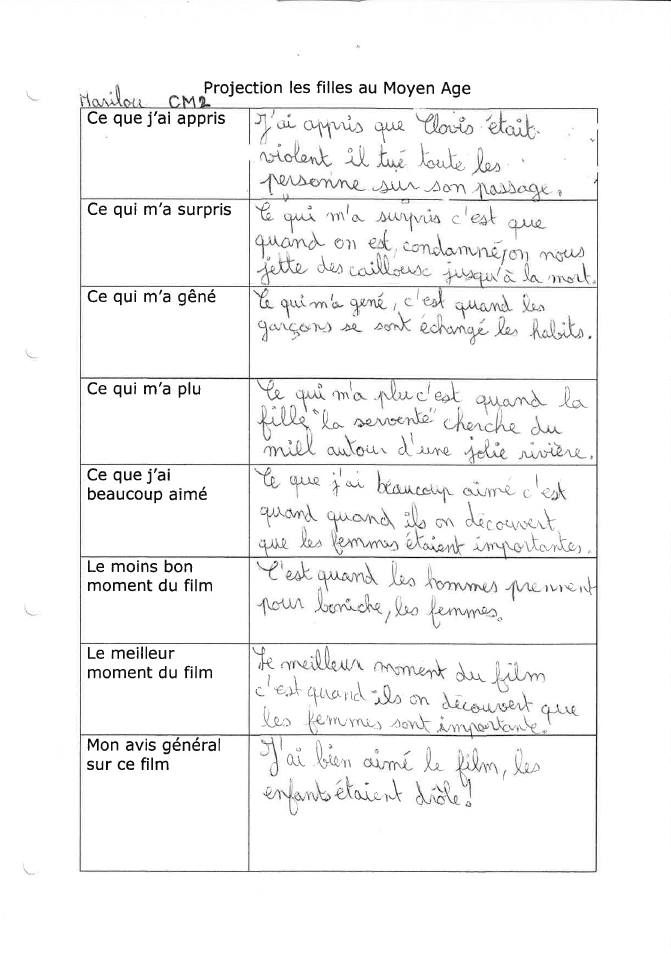

Regard d'élève

La projection du film a été suivi d'un débat avec les élèves présents, avec Hélène Hoël, programmatrice jeune public au cinéma Le Concorde à la Roche-sur-Yon et coordinatrice École et cinéma et collège au cinéma en Vendée, et Denys Clabaut, montreur de film depuis 1988, coordinateur Maternelle au cinéma et École et cinéma dans l'Aude

Retour d’Hélène Hoël, qui a animé les débats.

Merci à vous d'avoir mis en place la projection des Filles au Moyen âge lors des rencontres et à Denys d'avoir pu rassembler ces classes bien attentives.

Lors de cette séance test beaucoup de choses positives ont émergé, que l’on retrouve dans les retours écrits des élèves, rédigés à l’issue de la sortie cinéma. Sur les 19 retours d'élèves issus de classes Cm1/Cm2, une grande majorité dit avoir beaucoup aimé le film, et avoir apprécié que les personnages principaux soient interprétés par des enfants. Ils relèvent des moments drôles, mais aussi avoir beaucoup appris, sur la place des femmes mais aussi sur la vie au Moyen âge plus globalement. Certaines scènes ont pu leur poser question, sur la lapidation ou sur les croix à l'image, mais cela reste des commentaires à la marge. Ils reviennent également sur des moments forts du film, qui sont une parenthèse poétique dans la mise en scène, comme la fuite dans la nature lors de la recherche du miel, ou le retour au présent à la fin du film.

Pour terminer, à la fin de la séance, un des enfants dans la salle a dit "avoir aimé le film, même s'il était bizarre". Je suis d'avis que des dispositifs tels que ceux que l'on porte devraient pouvoir offrir une petite place à cette étrangeté, libre à chaque coordination de s'en emparer...

Complément - témoignage de Denys Clabaut

La classe dont parle Hélène est une classe qui se trouve dans un petit village (St Matin Lalande) à 7 Km de Castelnaudary, avec une population clairement propre au milieu rural. La seconde classe qui était présente est une classe plus mixée… un public de centre-ville mais aussi de cité. Du coup, l’après s’est géré différemment : Un débat autour du film s’en est suivi, où il a été plus question du fait religieux mais aussi de la question du féminisme et des droits des femmes. Que de grandes questions ! Les avis étaient partagés, y compris celui de l’enseignante qui a été un peu bousculée (autant par le film que par le débat qu’il a suscité en classe). Mais la réaction finale d’une élève a fait basculer les choses : « dans tous les cas, de tous les films que j’ai pu voir depuis le CP, c’est celui dont nous avons le plus discuté et débattu… du coup, je crois que c’est celui qui était le plus important. » CQFD !

Lors du débat entre coordinateurs, l'intervention de Guillaume sur l'aspect historique a apporté un éclairage sur le traitement fait de la religion dans le film, et "a rassuré" des coordinateurs présents sur l'accompagnement du film qui pouvait être fait. Certains d'entre eux ont manifesté un grand intérêt pour le film, qu'ils verraient bien intégrer le catalogue d’École et cinéma.

Regard d'historien

Avec Guillaume Grabowski, de formation universitaire en histoire et chargé des projets web à l'Archipel des lucioles

L'idée que les filles au Moyen Âge avaient les mêmes droits que les hommes n'a rien d’une fiction.

Elle vient des travaux de l’historienne Régine Pernoux qui, dans Les femmes au temps des cathédrales (1982) éclaira la période médiévale comme un temps de libération des femmes, après une antiquité paternaliste où la femme n’existait pas en tant qu’individu, et qui précède une renaissance bourgeoise où le rôle de la femme se réduira peu à peu jusqu'au XXe siècle.

L'historienne et archiviste y développe ainsi l'idée d’une « occasion manquée » de l’émancipation des femmes au Moyen Âge dont s'empare le réalisateur pour nous livrer un récit original.

Pour en finir avec le médiévalisme

En 1979, Régine Pernoux publiait son essai Pour en finir avec le Moyen Âge où elle critiquait vertement l'état de l'art de cette période de mille ans tant décriée. Mais déjà en 1862, dans La Sorcière, Jules Michelet appelait à critiquer les sources tardives de la Renaissance qui avaient injustement invisibilisé les femmes de la période médiévale.

Car les femmes avaient bel et bien du pouvoir au Moyen Âge, nous rappelle Régine Pernoux, et elles pouvaient revêtir les attributs martiaux, faire la guerre, et diriger des domaines, développe encore Sophie Cassagnes-Brouquet dans Chevaleresse, la chevalerie au féminin, en 2013. Entre autres thèmes, les travaux de Pierre Riché et de Danièle Alexandre-Bidon sur l'enfance au Moyen Âge (1994) nous révèlent la part équitable entre la mère et le père dans l'éducation des enfants, allant contre les "évidences" appliqué à tord à posteriori.

Mais malgré ces travaux, la liste des préjugés acquis au temps d'Ivanhoé de Walter Scott est longue et se répercute encore dans la sphère littéraire et cinématographique. Le “médiévalisme” du XIXe siècle continue de dominer nos imaginaires, et rares sont les œuvres cinématographiques à oser s'en émanciper. Or, c'est précisément ce qu'a osé faire Hubert Viel, et qui fait tout l'intérêt et l'originalité de son film.

Appréhender l'imaginaire médiéval

Michel Pastoureaux, dans son Histoire symbolique du Moyen Âge occidental (2004) nous offre des clés de compréhension de ce film, particulièrement respectueux de la période médiévale : « une époque plus sensible que raisonnable » dit-il, où l’exemple vaut mieux que la preuve, où les nombres, les formes, les couleurs, les animaux, les végétaux « et tous les signes quels qu’ils soient [...] suggèrent et modalisent tout autant qu'ils disent, [...] font sentir et rêver plus qu'ils ne désignent [...] font entrer dans cette autre part de la réalité qu'est l'imaginaire. »

Il est là, selon moi, le tour de force des filles au Moyen Âge, que de parvenir à substituer aux images médiévalisantes du XIXe siècle le symbolisme sensible que tentent d'exhumer les historiens et historiennes médiévistes dans leurs travaux scientifique.

Un film symbolique

Abordé sous l'angle du symbole et de l'imaginaire, le propos du film devient soudain plus clair. Ainsi la religion – sujet de tension et de malaise à l'heure actuelle – est abordée dans sa dimension vectrice d’image et de symbole plutôt que de règle et de dogme. La femme est respectable car elle est à l’image de la mère de Dieu. C’est parce que l'harmonie des formes et des couleurs approche le beau, que la fille médiévale oppose aux blocs d’immeubles la cathédrale élevée vers le ciel. C’est parce que la transmission de la couronne vient d’un don du ciel plutôt que d’un texte de loi, que le Roi peut se sentir digne et légitime à être le roi.

Et ainsi de suite, chaque moment du film "montre" plutôt que "n'explique" des thématiques autant médiévales qu'actuelles : que la justice doit passer par un peu plus de douceur et l'ordre social par un peu plus de respect. Que l'éducation gagnerait à plus de poésie et que les gouvernants feraient bien d'aider les plus démunis.

Cet imaginaire sensible nous éloigne du viril triptyque "Honneur, Prouesse, Largesse" des chevaliers. Il nous rappelle au contraire que le Moyen Âge occidental fut d'abord et avant tout marqué par l'émergence des femmes. À l'instar des premières reines et des premières chrétiennes, les filles du Moyen Âge ont façonné les arts et les lettres, la culture, la religion et le pouvoir par leurs propres valeurs qui donnèrent au Moyen Âge sa couleur, et comparé à l'antiquité "un peu plus de douceur"

Conclusion

A la manière du duel final entre la fille médiévale et le garçon moderne, Les filles au Moyen Âge nous invite à faire dialoguer notre raison contemporaine avec le sensible médiéval. Alors, non seulement nous pourrions acquérir une lecture historique plus fine de ce que fut réellement le Moyen Âge, mais aussi en tirer quelques outils pour apprendre à appréhender différemment notre époque actuelle. C'est la raison pour laquelle, je pense, ce film à toute sa place dans les dispositifs d'éducations aux images : comme porte d'entrée vers l'histoire médiévale, mais aussi vers le sensible et l'imaginaire.